寒くなりましたね〜。お風邪など、こじらせてらっしゃいませんか?

今年の風邪は喘息や肺炎になりやすいみたいなので、くれぐれも体調管理は万全にお願いしますよ!

さてさて、

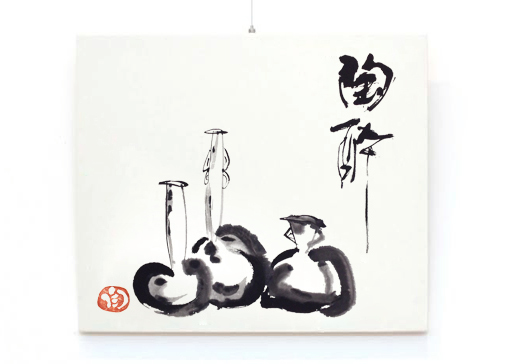

「今日の花」のコーナーに加えて、「今日の書」というコーナーを新たに始めちゃいます!

本日は記念すべき第一回目!

書は小西陶藏作であります。

「陶酔」とは、気持ちよく酔うこと。また、心を奪われてうっとりすること。その境地にひたることを言います。

「美酒に陶酔する」や「名演技に陶酔する」という風に使われますよね。

酒と陶器は縁が深いとはいえ、「陶」という字が入っていることに以前から不思議ではあったので、

そもそも「陶」とはどういう意味なのか調べてみたんです。

—————————————————–

【陶】

[訓]すえ、よろこぶ、やしなう、ふるい

1 焼き物。「陶器・陶工・陶土/彩陶・製陶」

2 生まれついた性質や才能を鍛えて人格を練り上げる。教え導く。「陶冶(とうや)/薫陶」

3 うちとけて楽しい。「陶酔・陶然」

4 もやもやして晴れない。「鬱陶(うっとう)」

—————————————————–

訓読みは「すえ」以外にもあったのですね!

皆さんご存知でしたか???

「養う、のびやか、教え導く、形を正す、外に(感情などが)現れ出る、心地良い、よろこぶ、心がふさぐ、うれえる」。。。

総じて、「陶」とは、“心の模様・内面の動き”を表す言葉のようです。

「陶器」としてしか馴染みがなく、あくまでも表面上の意味としてしか捉えていなかったので、これはなかなか興味深い気づきであります。

陶芸で道を成すにも、即席では出来ません。

まさに「鍛えて練り上げる」。

精神修行にも似ています。

出来上がったものには人と成りが現れます。

焦っていては、ろくな物が作れませんよ。ということですか。